1968年,陕西一少年将自己在河里捡到的“皇后之玺”捐献给国家,得到20元奖励。

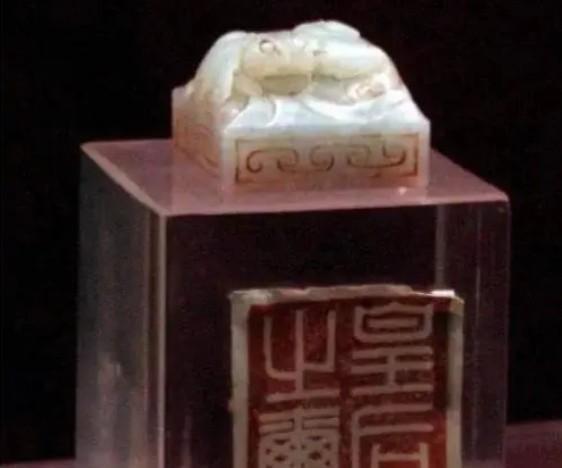

1968年,陕西一少年将自己在河里捡到的“皇后之玺”捐献给国家,得到20元奖励。没想到44年后,博物馆再次联系上他:你捐的是国宝,价值不可估量!特意邀请您来领奖!孔忠良出生在1955年,陕西咸阳市韩家湾村,那地方黄土高原上,村民们祖祖辈辈靠种地过日子,家家户户都过得紧巴巴的。他家也不例外,父母是地道农民,父亲叫孔祥发,平时干农活,偶尔接触点外界事儿,对老物件有点粗浅认识。孔忠良小时候就帮家里干活,上小学时每天走路去学校,路过田野和小渠,生活简单得像一碗白开水。1968年9月,他十三岁,正在韩家湾小学念书,那时候村里没啥娱乐,孩子们放学后就到处转悠,捡点废铁换零花钱。他那天像平时一样,沿着小渠边走,无意中瞅见渠底有块白乎乎的东西,捡起来一看,方方正正,表面光滑,带点图案和字迹。他带回家给父亲看,孔祥发觉得不对劲,像是老物件,就决定带去城里鉴定。这事儿从这儿开始,牵扯出一件国家级的宝贝。那块白石头其实是枚玉玺,用新疆和田羊脂白玉雕的,高2厘米,边长2.8厘米,重33克,玉质纯净,没一点瑕疵。上面雕着螭虎钮,螭虎是古时候神话里的猛兽,象征权力,四肢有力,眼睛圆睁,嘴巴张开,尾巴卷在云纹里,底下还钻了个孔,用来系绶带。玺台四面平整,每面有长方形框,里面刻着勾连的卷云纹,阴线槽里残留朱砂痕迹。底下刻着“皇后之玺”四个篆字,字体匀称,笔画深度一致。这东西出土地点离汉高祖刘邦和吕雉合葬的长陵就一千多米,专家们考证,很可能就是吕雉的印玺。吕雉是汉朝开国皇后,这玺是她生前用的,代表皇室权威。在秦汉时期,皇帝用白玉螭虎钮,皇后用金的,但这枚是白玉,符合汉制,是目前发现最早的皇后印玺,填补了历史空白。它的工艺精湛,雕琢手法高浮雕结合阴线,显示出汉代玉器水平高超。孔祥发带着儿子步行四个多小时去咸阳市区的陕西省博物馆,那时候叫碑林博物馆。他把玉玺递给工作人员,馆长一看就认出是羊脂玉,赶紧召专家鉴定。他们仔细研究,确认是西汉皇后玺,价值连城,能抵半个西安城。父子俩听说这是国宝,立马决定无偿捐给国家,没要任何报酬。博物馆领导感动,坚持凑了二十块钱给他们,当作路费和表彰。那年头二十块不算少,能买不少东西,够父子俩吃碗羊肉泡馍回家。孔忠良和父亲就这样把宝贝交给国家,回到村里继续过日子。这事儿在当时没闹大,博物馆把玉玺收藏起来,后来1991年陕西历史博物馆改建,它成了镇馆之宝之一。2013年,还被列入第三批禁止出境展览文物目录,级别最高的国家一级文物。这玉玺的意义不光是历史价值,它还反映了秦汉帝后玺印制度。古书《汉官旧仪》里记载,皇帝六玺白玉螭虎钮,皇后玺文与帝同,金螭虎钮。但这枚是白玉,专家分析可能是吕雉特殊地位所致,她辅佐刘邦开国,权力大。这东西是汉代皇后玉玺唯一实物资料,对研究印章演变、玉雕工艺、皇室生活都有帮助。出土地点在长陵附近,推测可能是墓葬被扰动后流出,可能是清末民国盗掘导致。陕西文物多,这类发现不少,但皇后玺独一无二。它保存完好,没沁色,玉质温润,吸引无数人去博物馆看。孔忠良捐献后,没想着回报,继续务农,日子平平淡淡,四十多年过去,他都快忘了这事儿。2012年4月,陕西省神州汉文化保护发展基金会成立,这是全国唯一汉文化保护基金会。他们翻档案,找到孔忠良当年捐献记录,决定表彰为大遗址保护做出贡献的人。基金会人员到韩家湾村找他,那时他已年近六十,还在田里干活。他们告诉他,玉玺是国宝,价值不可估量,邀请去西安领奖。12月表彰大会上,他被评为“保护大遗址十大杰出人物”,发了证书和一千块奖金。他起初拒绝,说东西本该归国家,但基金会坚持,他收下了。这事儿让他感慨,国家没忘普通人贡献。基金会是民间组织,专保护汉文化遗址,像长陵这样地方,表彰激发大家积极性。孔忠良从不后悔捐献,即使生活不算富裕,他觉得保护文物是公民责任。如今皇后玺在陕西历史博物馆展出,吸引游客和学者。它的故事流传开,教育很多人,捡到文物该上交。孔忠良后来接受采访,说这是国宝,给国家有大价值。他父亲已故,但他继承了这份意识。类似故事在陕西多,比如其他民间捐献,丰富博物馆藏品。皇后玺不只件玉器,更是历史见证,连接古今。专家研究它,写书出小说,像《藏家》就讲孔忠良经历,作家许海涛采访他,记录捡宝交宝过程。2020年书首发,他现身讲故事,强调保护重要。